أين تكمن الصعوبة في تفادي التحيزات؟ لماذا الناس غير قادرين على التعرف على التحيزات التي يمتلكونها؟

بالعودة إلى نظامي التفكير في العقل، تتفوق بعض العناصر في النظام البديهي كالتفكير والانطباعات، المشاعر والنوايا والتحضير للعمل دون عناء. وبصيغة أخرى، يقدم هذا النظام تمثيلاً ثابتاً للعالم من حولنا ويتيح لنا القيام بأشياء مثل المشي وتفادي العوائق والتفكير في شيء آخر في ذات الوقت. وهذا ما نكون عليه عندما نفرش أسناننا أو نمرح مع الأصدقاء، فنحن هنا لا نركز بوعي في كيفية القيام بهذه الوظائف لأنها تحدث بشكل تلقائي.

في المقابل، التفكير التأملي، يكون التفكير بطيئاً، مجهداً ومدروساً. وهذا ما نكون عليه عندما نجهد في حل معادلة فيزيائية أو عندما نتعلم قيادة السيارة. كلا الوضعين نشطان باستمرار، ولكن النظام الثاني عادة ما يكون وضعية المراقبة للأشياء فقط، ولا يتدخل إلا عندما تستدعي الحاجة في حال أصبحت المخاطر التي نشعر بها عالية أو عندما نكتشف خطأً واضحاً، أو عندما يكون المنطق القائم على القواعد مطلوباً. في حين يسيطر النظام البديهي السريع على أفكارنا في معظم الأحيان.

لقد صُمم نظامنا البصري وذاكرتنا الترابطية لإنتاج تفسير واحد متماسك لما يدور حولنا ويكون حساساً جداً للسياق. لذا نجد بعض المصطلحات ترتبط بصور مختلفة للأشخاص الذين يعملون في مجالات مختلفة. فعند ذكر كلمة “بنك” للأشخاص الذين يعملون في قطاع الأعمال والاقتصاد، فالسياق لها سيكون مرادفاً للمؤسسة المالية. في حين لو سمع هذا المصطلح الممارس الصحي، فلربما تبادر إلى ذهنه “بنك الدم”. السياق معقد، فبالإضافة إلى الإشارات البصرية، والذكريات، والترابطات، فإنه يشمل الأهداف والقلق وعناصر أخرى. وبما أن النظام البديهي مبني على فهم وتطوير سردٍ متماسك من كل هذه العناصر، فإنه كذلك يمنع تكوين السيناريو البديل لاحقاً.

ونظراً لأن النظام البديهي جيد جداً في تكوين القصص السياقية دون إدراكنا بعملياته، فهو بهذا يقودنا إلى انحراف التفكير. هذه القصص التي تنشئها تكون دقيقة بشكل عام، ولكن هناك استثناءات. التحيزات المعرفية هي أحد الأمثلة الرئيسة والموثقة على هذه الاستثناءات. فالسمة الغادرة للإخفاقات المعرفية هي أننا لا نمتلك طريقة لمعرفة ما يحدث، فنحن تقريباً لا ندرك عندما نقع في الأخطاء البديهية. حتى الخبرات لا تساعدنا في التعرف عليها، بعكس لو عملنا على معالجة مشكلة صعبة باستخدام تفكير النظام الثاني وفشلنا في حلّها، فإننا سندرك هذه الحقيقة وبشكل غير مريح.

إن عدم القدرة على الشعور بأننا قد ارتكبنا خطأً هو المفتاح لفهم سبب قبولنا بشكل عام لعملية التفكير البديهي البسيط كما هو عليه. وهذا يفسر أيضاً أنه حتى عندما ندرك وجود التحيزات، نفتقر إلى الدافع أو الحماس للقضاء عليه في أنفسنا. ففي نهاية المطاف من الصعب علينا إصلاح الأخطاء التي لا يمكننا رؤيتها.

وبصورة موسعة، يوضح هذا المفهوم سبب عدم تقديم خبراء الإدارة الذين يكتبون عن التحيزات المعرفية الكثير من المساعدة العملية لهذه الظاهرة. فهم دائماً يرفعون شعار التحذير المسبق، ولكن المعرفة وحدها ليست بالقدر الكافي للمساعدة على التغلب عليها أو تفاديها. فقد يجبرنا النظام البديهي على التسليم بالأمر الواقع وبشكل لا إرادي.

وكما يوضح كانمان، هناك سبب للأمل عندما ننتقل من الصيغة الفردية إلى المجتمع أو المؤسسة، ومن صانع القرار إلى عملية صنع القرار، ومن السلطة التنفيذية إلى المنظمة بمعناها الأشمل. ففي دراسات الإدارة التشغيلية، إن حقيقة كون الأفراد ليسوا على دراية بتحيزاتهم لا يعني أنه لا يمكن تحييد التحيزات أو على الأقل تقليلها على المستوى التنظيمي المؤسساتي. ومن هنا يمكن لصناع القرار استغلال قدراتهم في الكشف عن التحيزات عند فريق العمل ومعالجته بما يقتضي الموقف حينها.

قد لا نتمكن من التحكم في بديهيتنا، ولكن يمكننا تطبيق وتفعيل مهارات وأساليب التفكير العقلاني لاكتشاف أخطاء الآخرين البديهية ومعالجتها إلى مستوى مقبول لتحسين أحكامهم. وبعبارة أخرى، يمكننا استخدام تفكير النظام الثاني لدينا لتحديد أخطاء النظام الأول في التوصيات المقدمة إلينا من فريق العمل.

المشكلة الشائعة عند الكثير من الرؤساء التنفيذيين هي تركيزهم المفرط على المحتوى عند مراجعة التوصيات المقدمة لهم، ومن ثم يطلبون تعديلات بسيطة وغير منظمة بالضرورة مثل إضافة “هامش أمان” إلى التكلفة المتوقعة تحسباً لوجود تحيز ما. في حين يقترح كانمان إضافة مراجعة منهجية للعملية برمتها، تهدف إلى تحديد التحيزات التي قد أثرت على قرارات فريق العمل الذي قدم التوصيات. وتقوم هذه المراجعة بإعادة خطواتهم لتحديد المرحلة التي ربما يكون التفكير البديهي قد أخذهم إلى خارج المسار.

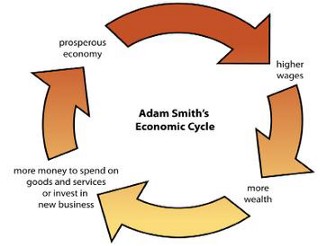

الحكمة السائدة في نظرية الاقتصاد التقليدية التي تعود إلى مؤسسها آدم سميث هي أننا نحن البشر بطبيعتنا “فاعلون عقلانيون” نتخذ القرارات ونتصرف بطرق عقلانية تعود علينا بالزيادة في الفائدة والمنفعة وتقلل من المخاطر والتكاليف. وبعبارة أخرى، يتخذ الناس قرارات عقلانية بناء على مصلحتهم الذاتية. ولعبت هذه النظرية دوراً محورياً في صياغة السياسة الاقتصادية للأجيال اللاحقة على الرغم من الأدلة اليومية التي تشير على أننا غير عقلانيين. وكأن الاقتصاديون الذين يتبنون هذا الافتراض يعيشون على أساس القول المأثور والمثير للجدل “إذا كانت الحقائق لا تتناسب مع النظرية، فتخلص من الحقائق”.

يمكن أن تؤدي التحيزات المعرفية إلى العمى الإدراكي أو التشويه (كرؤية أشياء غير موجودة في الواقع)، والتفسير غير المنطقي، الأحكام الغير دقيقة (كونها مجرد خطأ واضح)، اللاعقلانية (الابتعاد عن الواقع)، والقرارات السيئة. ويمكن أن تتراوح نتائج القرارات التي تتأثر بالتحيزات المعرفية من المؤقتة إلى الكارثية. وفيما يلي، نسلط الضوء على بعض من تلك التحيزات المعرفية:

- تحيز الارتساء

يأخذ هذا التحيز اسمه ومعناه من المرساة، الثقل الذي يلقى به في الماء فيمسك السفينة ويمنعها من الحركة. ويوازي هذا الفعل ما تقوم به معتقداتنا ومعلوماتنا السابقة، وأفكارنا، وانطباعاتنا الأولية عند صناعة القرار. على سبيل المثال، إذا قام مستثمر بشراء سهم بقيمة ٧٠ دولار، وبعد أيامٍ انخفض سعر السهم، فسيبقى هذا المستثمر يعتقد أن السعر المعياري للسهم هو ٧٠ دولار، وسيعتمد على هذه الفكرة ليتخذ قراراته الاستثمارية.

- التحيز للوضع الراهن

يميل الكثير منا إلى الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه، ذلك لأن طبيعتنا هو الخوف من التغيير كون أن التغيير يحمل الكثير من الاحتمالات والأمور المستقبلية التي لا نعلم إلى ما ستؤول عليه نتائجها. وقد يفسر البعض هذه على أنه من أشكال الخمول والكسل.

يعمل هذا التحيز مع العمليات الإدراكية اللاعقلانية الأخرى مثل تفادي الخسارة وتجنب الندم، وتأثير الهبة، لأن السياق الذي يصوره في أذهاننا أن الخسارة جراء ترك الوضع الحالي هي أكبر من أي منفعة محتملة.

لعدة أسباب، يميل الناس للبقاء على الوضع الراهن دون تغيير وقد أطلق وليام سامويلسون وريتشارد زيكهاوسر على هذه الظاهرة بالتحيز للوضع الراهن في العام ١٩٨٨م. وهذا ما يتفق عليه الباحثون، حيث أنهم يعزون هذا التحيز إلى مزيج بين النفور من الخسارة وتأثير الهبة، وكلاهما مرتبطان بنظرية الاحتمالات. فغالباً ما يزن الفرد الخسائر المحتملة في حال تغيير الوضع الراهن إلى أحد الخيارات بشكل أكبر من المكاسب المحتملة. ويرجع السبب إلى أن دالة قيمة نظرية الاحتمالات تكون أكثر حدّة في نطاق الخسارة. ونتيجة لذلك يفضل الفرد عدم التغيير على الإطلاق. وكما لا يمكن للنفور من الخسارة وحده أن يفسر تماماً التحيز للوضع الراهن حيث أن هنالك احتمالات أخرى يجب أخذها في الحسبان مثل تجنب أو تقليل الأسف وغيرها.

- تحيز التكلفة الغارقة

التكلفة الغارقة هي تكلفة قد تم دفعها في الماضي ولا يمكن استردادها، ويتم استبعادها كليّاً من معادلات الأعمال والاستثمار. وتعتبر تكاليف الأبحاث والتطوير التي تنفقها الشركات واحدة من أبرز أمثلتها، حيث يتوجب على الشركة أن تدفع المبالغ الطائلة لتمويل عمليات البحث والتطوير للمنتجات والخدمات الجديدة لعملائها، بينما لا يتوجب بالضرورة أن يتمخض عن هذه الأبحاث أي منتج ناجح أو أقلها قابل للتطبيق لأسباب عدة. والمشكلة هنا هي وقوع الكثير في مغالطة حينما يتبين له اتجاه الاستثمار الحالي إلى الفشل بنسبة كبيرة، ولكنه يصر على الاستمرار فيه دون مبرر منطقي، خوفاً أو تحسفاً من خسارة التكاليف التي دفعت بالفعل. ولتبسيط الفكرة أكثر، فعندما يشتري الواحد منا تذكرة (١٣ دولاراً) لدخول فيلم سينمائي، ولكن وبعد مضي عدة دقائق اتضح أن الفيلم ممل، إلا أنه يواصل لإكماله لأنك دفعت قيمة التذكرة التي لا يمكنك استرجاعها، على الرغم أنه يمكنك الخروج واستثمار وقتك في أمور أخرى تعود عليك بالنفع. وكذلك يحتفظ البعض بسياراتهم القديمة ويستمرون في دفع الأموال لصيانتها، بحجة أنه قد أهدر الكثير من المال على هذه السيارة، فنتصور أنه لا يمكننا التخلص منها بهذه السهولة! وكما يقول المثل الإنجليزي “لا تهدر المزيد من الأموال على أمل استرداد الخسائر”.

يعزو الباحثون هذا النمط من التفكير إلى أسباب عديدة، منها التفاؤل المفرط الذي يصاحبه الشعور أن الوضع سيتحسن خلافاً للتوقعات، وأيضاً كراهية الفشل. ولعل واحدة من أبرز الأمثلة التي توضح مدى خطورة هذا التحيز هو حادثة انهيار مصرف “بارينغز” الشهير في العام ١٩٩٥م الذي كان يعد ثاني أقدم مصرف في التاريخ على يد أحد موظفيه “نيكولاس ليسون”. فقد عقد ليسون صفقة استثمارية غير مرخصة بائت بالخسارة والفشل في العام ١٩٩٢م، ولكنه استمر في الدخول في عدة استثمارات مشابهة متتالية، وجميعها انتهت بخسارات طائلة، تراكمت في دفاتر الشركة التي كان يعمل جاهداً على اللعب بها لإخفاء إخفاقاته. شعور لارسون بأنه شخص تنافسي ولا يقبل الخسارة وتفاؤله المفرط أعطاه الأمل أنه كان يختار الاستثمار الصحيح وأن الصفقة القادمة ستكون ناجحة وسيعوض عن جميع الخسائر.

ويرشد الباحثون إلى أن الطريق لتفادي الوقوع في هذا التحيز هو أن نواجه الموقف الحالي على أنه استثمار جديد لنتمكن من النظر فيه بموضوعية وحيادية وعقلانية أكبر.

- التحيز للمصلحة الذاتية

يأخذ هذا النمط من التفكير أشكالاً عدة عندما نناقشه من زاوية اتخاذ القرارات. فنرى بعض الطلاب أحياناً عندما يجتاز أحدهم اختباراً صعباً بدرجات عالية، فإنه ينسب هذا النجاح كاملاً للجهد الذي وضعه، في حين عندما يفشل في اجتيازه، فإنه يلوم المعلم وعدم قدرته على إيصال المعلومات بالشكل المناسب. وكذلك في بيئة العمل، عندما ينجح المشروع فإن الموظف يأخذ الإشادة بأدائه، ولكن حينما تؤول الأمور إلى غير الجادة، فإنه يعلل الفشل بسبب مشاكل في سلسلة التوريد، أو قصور في جوانب أخرى، إن لم يصل الحال إلى إلقاء اللوم على عدم كفاءة فريق العمل.

وأيضاً حينما ننحاز لأحد الخيارات المتاحة ضمن عملية اتخاذ القرار، فإننا نميل إلى التقليل من مخاطر ومساوئ الخيارات التي نفضلها وتخدم مصلحتنا الذاتية، وبالتوازي نرفع من إيجابياتها واحتمال نجاحها. وبطبيعة الحال، يصعب تفادي هذا التحيز بسبب صعوبة التحكم بالعواطف. لذلك على صانع القرار ألا يتساءل عما إذا كان فريق العمل يفضل أحد الخيارات، بل يجب عليه التأكد أن الفريق لم يبالغ في تقليل تلك المخاطر أو زيادة أرباحها.

- التفكير الجماعي

في هذه الظاهرة، تبرز نزعة المجموعات إلى الحد من الصراع والاختلاف من خلال التقارب على واحد من الخيارات لأنه يحظى باتفاق الأغلبية. وهذا النوع من التحيز يكون مرجحاً بشكل أكبر خاصة في حال وجود تنوع في الخلفية الثقافية والأكاديمية ووجهات النظر داخل الفريق. وعلى عكس ما يشعر به البعض حيال التفاف الفريق على الخيار المطروح، إلا أن هذا موجب للحذر أكثر في حال عدم وجود أي رأي مخالف. قد يأخذ هذا النمط أشكالاً أخرى مثل ما يعرف بتأثير القطيع، الذي تشير إلى ازدياد احتمالية تبني الواحد منا لفكرة معينة لمجرد ازدياد عدد الذين يتبنون هذه الفكرة.

- تحيز خطأ التخطيط

عند محاولة علاج أو تفادي تفشي البيروقراطية، يقوم الفرد أو المؤسسة بمحاولة “تقنين” الفترة الزمنية المخصصة لمشروع معيّن، وتقليصه في حدود المعقول المتوقع، مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى الوقوع في مصيدة الاستهتار والذي لا يقل خطورة عن بيروقراطية باركنسون. هذا الظاهرة، كما يصفه البروفسور دانيال كانمان في بحثه المنشور عام ١٩٧٩م، هو تحيّز البعض في إظهار التفاؤل الزائد والتقليل من الوقت اللازم لإنجاز مهمة ما. واعتبره تحيّزاً كون الواحد منّا يقع فيه بغض النظر عن مدى إلمامه وخبراته السابقة في إنجاز أعمال مماثلة. ولا تنحصر صورة هذا التحيّز في تقدير الوقت فقط، بل حتى في تقدير الأموال اللازمة لإنجاز المشروع. فعلى سبيل المثال، في العام ١٩٥٨م أقرت حكومة أستراليا مشروع بناء دار الأوبرا الشهير في مدينة سدني وكان متوقعاً أن يتم الانتهاء من المشروع بحلول العام ١٩٦٣م. وبعكس ما كان مخططاً له، لم يتم الانتهاء من المشروع إلا في العام ١٩٧٣م، أي بعد ١٠ سنوات مما كان متوقعاً، وبتكلفة باهظة تجاوزت عشرة أضعاف ما كان قد رصد (من ٧ ملايين دولار إلى ١٠٢ مليون دولار).

يعزو الباحثون وقوع الكثيرين من الأفراد والمؤسسات في شَرَكِ هذا التحيّز إلى الإفراط في التقليل من شأن أهمية الخبرات السابقة لو تم استخلاص الدروس المهمة منها، والتركيز فقط على تفاصيل المشروع الحالي وتعليل ذلك أن كل تجربة مختلفة عن سابقتها ولها خصوصيتها وظروفها. ويتفاقم هذا الإفراط بسبب ما يسمى الاستدلال المدفوع الذي يجعلنا نهتم بالتجارب الإيجابية التي تتناغم مع أهدافنا، ونتغاضى عن التجارب أو الأدلة التي تخالفها.

- تحيز التأطير

يصف هذا التحيز الطريقة التي يتصرف بها صانع القرار مع الخيارات المتاحة اعتماداً على كيفية عرض هذه الخيارات. فمثلاً، من خلال التجارب التي أجريت في مجال التسويق لأحد المنتجات، زادت المبيعات عندما وُصف المنتج على أنه “خالٍ من الدهون المهدرجة بنسبة ٩٠٪”، أكثر منه عندما استخدام عبارة “المنتج يحتوي على دهون مهدرجة بنسبة ١٠٪” على الرغم من أن كلا العبارتين يشيران لنفس المعنى ويحملان نفس النتيجة. وكذلك عندما يقدم الأطباء خيار العملية الجراحية لمرضاهم، فإن ردة فعل المرضى سيكون مختلفاً لو تحدث الأطباء عن نسبة نجاح العملية في مقابل نسبة الفشل المحتملة.

- تحيز الاستدلال التأكيدي

إن عملية اتخاذ القرار الجيدة هي تلك التي يتم فيها تقييم البدائل بشكل كامل بطريقة موضوعية ومبنية على الحقائق. ومع ذلك، عند حل مشكلة ما، يكون الأفراد والفريق على حد سواء عرضة لتشكيل فرضية واحدة معقولة وثم يبحثون عن الأدلة التي تدعمها فقط. وهذا بسبب ميلنا تجاه سماع المعلومات والأدلة التي تتوافق ومعتقداتنا وافتراضاتنا. وهذا ما يجعل بعض النقاشات – حول موضوع ما تتضارب فيه وجهات النظر – تنتهي دون الوصول لنتيجة عملية، إذ سيعمل كل واحد من الفريق إلى البحث عن الأدلة التي تؤكد وجهة نظره ويتعمد متجاهلاً كل ما يتعارض وبغض النظر عن مدى مصداقية ومتانة تلك الأدلة.

- تحيزات التفاؤل والثقة المفرطة

لأن القرار بحد ذاته يعتبر أمر مستقبلي، تشتمل عملية صنع القرار على القيام بالتقديرات والتنبؤات معتمدة في ذلك على المعلومات والبيانات التي ترصد الحقائق السابقة في محاولة لاستشراف المستقبل. وعادة ما تكون هذه التقديرات عرضة للتفاؤل المفرط أحياناً، وغالباً ما يكون هذا بسبب الثقة المفرطة التي تجعل صانع القرار أو فريق العمل المسؤول عن إعداد التوصيات بالاستخفاف بصغائر الأمور والاستثناءات. ويكون الفرد والمجموعات على حدٍ سواء ذات السجل الناجح أكثر عرضة لهذا التحيز من غيرهم.

ففي حالة تحيز التفاؤل، يعمد الناس إلى إدراك الاحتمالات الصغيرة بشكل أكبر من دلالة الرقم، والاحتمالات الكبيرة بشكل أصغر. فغالباً ما يتوقع الناس أنه يمكنهم الفوز باليناصيب حتى لو كان الاحتمال صغيراً. وبعبارة أخرى، فإن الأشخاص الذين يتصفون بالثقة المفرطة يمتلكون رؤية إيجابية غير واقعية عن أنفسهم وإيمان مُبالغ فيه بقدراتهم على التحكم بمحيطهم ورؤية للمستقبل تؤكد أن مستقبلهم سيكون أفضل بكثير من مستقبل الشخص العادي.

- التحيز للإرشاد المتوفر

يحدث أحياناً أن ندخل في نقاش مع مدخن ونحاول تقديم النصيحة وتذكيره بمضار التدخين، فيأتيك الرد سريعاً لإثبات عكس ما نقول ونفي وجود أي أضرار حقيقية للتدخين، مستشهداً بجده البالغ من العمر أكثر من ٨٠ عاماً ولازال يدخن ويتمتع بصحة جيدة تساعده على العيش حتى ١٠٠ عام. يوضح هذا المثال أن الإفراط في الاعتماد وتوجيه المعلومات التي بين أيدينا، يجعل نظامنا البديهي تحت تأثير تحيز الإرشاد المتوفر.

وكذلك عند وقوع حادثة تحطم طائرة لسبب أو لآخر، يتجه سلوك الكثيرين بتسارع إلى إلغاء الرحلات أو في أحسن الأحوال تغييرها باستخدام وسائل أخرى إن كانت متاحة، على الرغم من أن معدل الخطر لم يتغير. المبالغة الغير منطقية في الاعتماد على هذه الأدلة المتوفرة لتقوم بصنع السياق والنمطية، تؤدي إلى تفعيل النظام البديهي بشكل مطلق لنؤمن بأنها أدلة كافية لإصدار أحكامنا.

- تحيز الهبة

تعود تسمية هذه الظاهرة إلى رائد الاقتصاد السلوكي ريتشارد ثالر، بعد أن كان يراقب عن كثب سلوكيات من كانوا حوله دون أن يجد لها تفسيراً من خلال نظريات الاقتصاد التقليدي. وتصف هذه الظاهرة حرص الأشخاص على الاحتفاظ بالأشياء التي يتملكونها على الرغم من أنهم لن يُقدموا على شرائها في حال لو أنهم لم يمتلكونها في المقام الأول. وهذا نتيجة للمبالغة في تقدير قيمة تلك الممتلكات بعيداً عن القيمة السوقية الحقيقية. ويمكن القول أن هذا التحيز يرتبط بشكل كبير بتحيز التكلفة الغارقة.

وإذا كان الفارق شاسع ما بين القيمة التي يعتبر الفرد نفسه مستعداً لدفعها لشراء السلعة وبين القيمة التي سيبدي عندها استعداده لقبول بيعها، حينها يكون قد تأكد لنا بدرجة عالية بأنه قد وقع في شرك ذلك التحيز. على الرغم من أن الباحثين قد طرحوا أسباباً عديدة وراء هذا التحيز، إلا أن أقرب تفسير لها هو ظاهرة الخوف من الخسارة.

الخلاصة

لربما كان الذكاء ميزة ذات بريق يتباهى بها صاحبها، إلا أنها أقرب ما يكون إلى كونه سلاح ذو حدين. فمن جهة قد يكون الذكاء المفتاح إلى أبواب النجاح العلمي والأكاديمي والمهني، ومن جهة أخرى فإنه قد يتسبب بوقوعنا في أخطاء كارثية حينما يقودنا إلى الاستسلام إلى التحيزات المعرفية. وعلى الرغم من أهمية معرفة هذه التحيزات وآثارها، إلا أن هذا غير كافٍ للتخلص منها أو حتى من تقليل آثارها على أحكامنا على أقل تقدير. بل يتوجب علينا أن نكون أكثر فعالية عند تحليلنا للمواقف ونحرص على أن يكون للنظام العقلاني النصيب المناسب في عملية التفكير كي تكون أحكامنا ذو فاعلية ومنفعة.

رابط الجزء الأول:

https://www.qatifscience.com/2021/01/11/%d8%a7%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b0%d9%83%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85/

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية