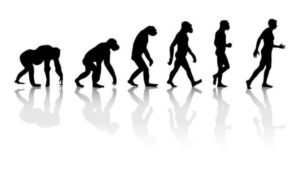

بين إنسان داروين والإنسان هوة كبيرة لا يمكن ردمها بآلية الانتخاب الطبيعي. إن العقل الرياضي المميز للعقلانية المعاصرة تلغي أي فوراق نوعية بين الإنسان والحيوان. إن هذا النظر الاختزالي الذي يساوي بين الإنسان والحيوان لهو تبسيط مفرط ، يتجاهل حقيقة الإنسان المركبة المعقدة.

وفي هذه المقالة القصيرة لن نقارب مسائل فلسفية شائكة تتعلق بالنفس ، تجردها ، حدها ، جوهريتها بطريقة فلسفية خالصة ، لأنه ربما لن يكون مناسبا أن نواجه العقلانية المعاصرة بالبرهان الفلسفي وهي لا تقبل من الفلسفة إلا ما كانت طبيعية. وإنما سنكون أقرب إلى التأمل في الظاهرة الإنسانية وعلم النفس منها إلى الفلسفة العقلية ، وهو برأيي الأنسب والاجدى معها في تحليل الوجود الإنساني بما هو وجود معقد ومركب وفي تضاد مع هذه العقلانية التي تحاول تبسيطه وأختزاله في بناءه العضوي.

؛؛لنتأمل في مظاهر الحياة البيولوجية الصرفة التي يشترك فيها الإنسان مع الحيوان ، لنجد أن مدلولات كل من الأكل والجنس والعدوانية تستبطن عند الإنسان معاني تدل على هوية عميقة ذات جوهر إنساني مفارق؛؛

لنأخذ العدوانية كمثال صارخ بإعتبار الافتراس أخص ما تتميز بها الحياة الحيوانية ، وسنكتشف أن عدائية الإنسان لا تماثل عدائية الحيوان بل تفوقها بما لا يستطيع حتى الإنسان نفسه أحيانا أن يتصورها، والفارق بينهما ينم عن جوهر إنساني متعالي يخرج عن دائرة الصراع من أجل البقاء ، هذا الصراع المحدد لعدائية الحيوان.

إن عدائية الحيوان تستثار في الحدود الضيقة جدا وتنسجم مع كيانه البيولوجي ، وتخدم غرض بقاء جنسه ونوعه ، وتتهيج عندما تتهدد حياته أو غذائه أو علاقته بالجنس الآخر في منطقة تواجده. وعندما تختفي محرضات التهديد لحياة الحيوان أو مصادر غذائه فإنه لا توجد لديه عدوانية. أما الإنسان فإن عدائيته لا تتحرك بدافع الحفاظ على حياته وإشباع غرائزه النشطة بل تتعدى ذلك إلى حالات من العدوانية السادية ، وهي على وصف إيرك فروم أحد أبرز علماء النفس وذو النزعة الإنسانية “الشغف بامتلاك السيطرة المطلقة وغير المحدودة على كائن حي”.

؛؛السادية عدوانية لا صلة لها بالتكيف البيولوجي ولا نظير لها عند الحيوان ، فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يقتل أفراد نوعه من غير أن يجني من وراء ذلك أية مكاسب مادية؛؛

وهو الكائن الوحيد الذي تمتد يد عدوانه من أقصى الأرض إلى أقصاها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نظره مصوب إلى السيطرة ، الاخضاع ، إذلال الخصم ، لا يمنعه غير حدود اقتداره.

لا يرغب السادي المتعطش لتعذيب ضحاياه على إنهاء حياتهم والقضاء التام عليهم بل يرغب في إبقاءهم أحياء والاستمتاع بإذلالهم ينظر اليهم وهم خاضعون لسيطرته يتعذبون. فإذا كان الإنسان ورث جيناته من الحيوانات الأولى ، فمن أين ورث هذه السادية المتطلعة إلى القوة المطلقة والتي تذهل عن محدودية وجودها؟

شيء يكمن في أعماق الوجود الإنساني يتعالى على طبيعته المادية وسعي حثيث نحو الألوهة ، وجنوح إلى الاقتدار المطلق ، إلى السيطرة الشاملة. إنها روحه بعده الآخر التي يضيق بها جسده ، تجتهد في مغالبة ضعف الجسد وأخذه إلى اللامتناهى ، وعندما يصطدم الإنسان بمحدوية وجوده قد يصاب بالجنون. وهكذا بقية قواه وغرائزه تجنح إلى الاطلاقية ، تنشد اللاقرار ، لا يحدها سوى محدودية الوجود الإنساني ؛ ومن المحال أن تكمن حقيقة الإنسان في جسده وهو يكابد السعي بوهنه ، وإنكساره للمطلق.

؛؛العلم الذي يبحث في الجسد لا يعطينا الصورة الكاملة والحقيقية للإنسان. العلم يصور لنا الإنسان المتطور من الحيوان ، لكن لا شيء في الإنسان يحاكي صورة الحيوان؛؛

إن للإنسان حقيقة تقبع فيما وراء الجسد ، لا يطالها العلم بمنهجيته التجريبية ، إنها نفسه ، جوهره الثمين المتعالي على جسده ، تنزع بالإنسان إلى العالم الماورائي. إن ظاهرتي الدين والفن عند الإنسان غير ممكنين إلا إذا كان الإنسان مختلف عن الطبيعة.

وما الفن إلا تعبير عن غربة الإنسان في الطبيعة ، عن محاولته للإفلات من حصارها والانبساط على ساحة الوجود والحنين الدائم إلى الوجود اللامشروط. وما ذاك الحنين والشوق الغير منقطع إلا سر الإله المودع في روحه، وفي أصل خلقته ، فما تنفك ناشدة كمال خالقها وربما انتكست فطرتها وأدعت الألوهة.

الاختزاليون الملتزمون بمادية العالم لا يرون المرء إنسانا أكثر من كونه كينونة لعمليات الارتباط الشرطي والدوافع والغرائز. إنهم يتناسون جوهره المتعالي المسؤول عن قلقه الوجودي ، عن سؤال الوجود ، عن معناه وغايته. إنها الأسئلة المؤرقة التي يضج بها عالمه الداخلي ، وصرخة المعنى التي يحاول الإمساك بها وإلا تحولت حياته إلى اضطراب وألم مستمر وتحول الوجود إلى عبث. إذا كان الإنسان بنية مادية ، فما مصدر هذا القلق الوجودي؟ وكيف واجه الإنسان وحده سؤال الوجود؟

يصعب على المنهجية العلمية ان تفسر هذا القلق الميتافيزيقي إذا نظرت إلى الإنسان على أنه بناء مادي يتفاعل مع الواقع بوعي لتلبية حاجاته الحيوية. فوعي الحيوان بالواقع وعي ضيق وفي حدود غريزة البقاء. لقد جعلت العقلانية العلمية والفلسفة المادية الفارق بين حياة الانسان والحيوان فارق في الدرجة. ينحصر الفارق بين الإنسان والحيوان في مثل هذه الرؤى الأحادية في أن دماغ الإنسان يمتاز عن أدمغة الحيوانات بعدد أكبر من الخلايا وعليه يكون قادرا على التفكير والتفاعل مع الواقع والتأثير فيه بصورة أكبر.

لكن لماذا لا يشارك الحيوان الإنسان سؤال الوجود وسؤال المعنى وسؤال الغاية وهي أسئلة تتجاوز الحاجات الحيوية وغريزة البقاء. لماذا يقدم الإنسان على الانتحار لأنه لا يجد معنى لحياته. لماذا يوصله قلقه ، يأسه ، ألمه ، ملله الوجودي إلى الاقدام على التخلص من حياته. فكيف تتغلب مثل هذه المواجهة مع أسئلة الوجود على غريزة البقاء عنده ، ما دام هي لا ترتبط بغرائزه الحيوية؟ وهل تستطيع المنهجية العلمية تعليل إقدام الإنسان على الانتحار مع توفر جميع ما يشبع حاجاته الحيوية؟

تتفرد الظاهرة الإنسانية ، بما تعجز عن تفسيره المنهجية العلمية في نظرها للإنسان ككائن بيولوجي لا فرق بينه وبين الحيوان في النوع وإنما في الدرجة ، في تلك التضحيات التي يقدمها الإنسان من أجل معنى اخترعه وأعطاه رمزية مقدسة في حياته.

تتقوم حياة الإنسان في إشتغالاته الفكرية وحياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالرمزية ، والرمزية مفهومات تربط قضايا حسية بمعاني محددة وتحظى بالاجماع لدى افراد المجتمع الواحد خاصة أو المجتمع الإنساني عامة.

؛؛فإذا جاز في تعريف الإنسان أنه حيوان عاقل فإنه يصح في تعريفه أنه حيوان رامز ؛ لأن حياته غارقة بالرمزية؛؛

واللغة التي تحقق الاتصال بين البشر هي نسق رمزي وحقل دلالي ضخم. وعليه إن نشاط الإنسان الرياضي والفلسفي والعلمي وفي الميادين الإنسانية المختلفة طافحة بمنظومة من المفهومات نسجت بنيتها من وحدات رمزية.

ترتقي الرمزية في الحياة الإنسانية إلى درجة القداسة ، ولذا فإن إهانة الرمز أو المساس بقدسيته يكون سببا للصراع ونشوب الحرب بين البشر ، ويقدم الإنسان حياته حفاظا على الرمز. تغذي التقاليد الاجتماعية الرمزية ومع الزمن تترسخ في أذهان الاجيال قداستها ويعد المساس بها جريمة كبرى في حق المجتمع الذي يلعب دور الرقيب عليها والمسؤول عن ضمان استمرار قداستها.

وفي الحرب تكون راية الجيش شأنا ذو أهمية بالغة ويكون الجنود مسؤولون عن الحفاظ على رايتهم خفاقة في ميدان المعركة ، وفي سبيل بقاءها شامخة متهيئون نفسيا لتقديم حياتهم قرابين لها. تخلو حياة الحيوان البتة من الرمزية التي يتمتع بها الإنسان ، ولا قدرة له على ابتداع المفهومات ، ولا يوجد في حياة الحيوان تضحيات لأسباب رمزية كما هو الشأن في الإنسان.

هذه بعضا من الظواهر الإنسانية التي من المحال ان يتكشف من خلالها أن الإنسان كائنا بيولوجيا خالصا. فمنازع الجسد غير منازع النفس ، فالجسد يدوي مع الايام ونفس الإنسان نشطة راغبة في اللامتناهي لا يزيدها تقدم الإنسان في السن إلا تجددا وحيوية.

؛؛تضيق الروح بإمكانات الجسد ، إذ هي ما تبرح راغبة في كل شيء ، طامحة إلى امتلاك كل شيء ، مصوبة نظرها إلى اللامدى ، اللاغاية ، لا يغالبها على مرادها غير ضعف الجسد؛؛

فهي ما تنفك متألمه لغربتها في الطبيعة التي تشدها إلى الارض وهي ما تنفك تتطلع إلى الانبساط على ساحة الوجود. فأين إنسان الجسد من إنسان الروح ، وما هذا الظلم الذي ترميه بها العقلانية العلمية بمنهجيتها التجريبية والتي تعطينا صورة فتوغرافية دقيقة وتفصيلة عن الإنسان الجسد ولكن يغيب فيها جوهر الإنسان. هذه العقلانية التي لا تنفك عن تزويدنا بأكتشافاتها لهرمونات الحب ولا يحضرها جوهر المحب ، كيانه المكتوي بجمرة الحب.

إنها تتغافل في المحب شاعريته ، تضحياته ، عشقه المتوهج وربما جنونه. وأنّى لهذه المنهجية ان تشرح لنا جنون قيس في عشق ليلى ، وأنّى لها أن تدرك فروسية عنترة بن شداد ليحظى بقلب عبلة. وأنّى لها أن تكتشف في صورتها الباردة عن الحب ، شاعرية العربي إذا تغزل في محبوبته.

إنسان العلم جزءا لا يتجزء من الطبيعة المادية ولكنه في فنونه وأدابه وتدينه وإدلوجاته إنما يعبر عن غربته ، ألمه الوجودي ، وحنينه الدائم في الوصل مع أصله الملكوتي ؛ إذ هو وإن كان من طين الأرض لكنه نفحة من روح لله.

*د. جاسم حسن العلوي ، دكتوراه في الفيزياء ومؤلف كتاب العالم بين العلم والفلسفة.

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية

مقال رائع تتقاطع فيه الأبعاد الفلسفية والعلمية والميتافيزيقية، ويحاول تقديم صورة بانورامية عن طبيعة الوجود الإنساني وتميزه عن الكائن الحيواني من حيث النشاط العقلي والوجداني والنفسي والسمات والنزعات المتأصلة في الإنسان والفروق الكبيرة الصارخة بين الكائنين والتي تؤكد على تميزهما وتفرد الكائن الإنساني بصفته كائن ملكوتي بُثت فيه نفحة إلهية كما وصفه الكاتب فأصبح كائناً متميزاً ومتفردا في طبيعته وكينونته ومكرَّماً في وجوده. شكراً للدكتور الكريم