Muslims of early America

(بقلم: سام هيسلبي – Sam Haselby)

مقدمة

في مقال في موقع (aoen) الأمريكي يقول سام هيسلبي (Sam Haselby)(1): كان أغلب العبيد الأفارقة في أمريكا من المسلمين، وقد حُرِموا حريَّتهم، وحريَّة ممارسة شعائرهم، وفي بعض الحالات نُصِّروا قسرًا وحرموا من الانتماء لدينهم (الإسلام) أو جنسهم ولغتهم (العروبة والعربية). الأدهى في هذا الأمر أن هؤلاء المستعبَدِين كانوا متعلِّمين وأطباء وأمراء في بلدانهم الأصلية. ويسأل هيسلبي: ” كيف تم نسيان تاريخهم؟، وهم قد جاؤوا قبل أكثر من قرن من الزمان، قبل البروتستانت وبأعداد كبيرة. ويؤكد أن المسلمين كانوا ضحية ذروة “الاستعباد الأوروبي”، وليس فقط الصراع بين البروتستانت والكاثوليك، وبعده صراع البيض والهنود، أو الحلقة العنصرية المستمرة بين البيض والسود.

المقال مثير جدًا ومليء بالمادة التاريخية والثقافية، وحتى اللغوية. تعليقات وأسئلة القراء وردود الكاتب عليها زادته ثراءً وحيوية. يستعرض الكاتب وضع المسلمين في تاريخ أمريكا المبكر عبر ثلاث حكايات لثلاث شخصيّات مسلمة بارزة، انقلبت حياتهم بين عشيَّة وضحاها، وتحوَّلت مكرهة إلى حالات ليست من نسيجها البنائي في ذروة الاستعباد الأوروبي، وفي الفقرات التالية ترجمة بتصرف لاستعراض هيسلبي لهذا التاريخ(2).

في البدء كانت العربية(3)

جاءت أولى الكلمات التي ستعبُر بين الأوروبيين وسكَّان أميركا (بقدر ما يبدو الأمر منحازًا ومحيِّرا) من لغة الإسلام المقدَّسة (العربية). كان كريستوفر كولومبوس يأمَل في الإبحار إلى آسيا، وتجهَّز للتواصل مع حاشيتها المهيبةِ باللجوء إلى واحدة من أعظم اللغات في التجارة الأوراسيَّة؛ لذا عندما خاطب مُترجم كولومبوس، وقد كان سفارديًّا أندلسيًّا، تاينو الكاريبي، قام بذلك مستخدمًا اللغة العربية. ليست لغة الإسلامِ فحسب، بل هو ذاته وصل أمريكا على الأرجح عام 1492 م، أيّ قبل 20 سنة على بدء حملة الإصلاح البروتستانتي على يد مارتن لوثر.

فتح المور (Moors)، وهم مسلمون أفارقةً وعربًا، معظم شبه الجزيرة الإيبيريَّة عام 711م، مؤسسين لثقافة إسلامية دامت زهاء ثمانية قرون، وانتهت بهزيمة آخر الممالك المسلمة، مملكة غرناطة، في بداية عام 1492م. ومع نهاية القرن الخامس عشر، كانت محاكم التفتيش، التي بدأت قبل قرن واحد، قد أكرهت نحو 300 إلى 800 ألف مسلم (ونحو 70000 يهوديًّا على الأقل) على اعتناق المسيحية. كان بعض هؤلاء، وبصورةٍ شبه مؤكَّدة، قد أبحر ضمن طاقم كولومبوس، حاملين الإسلام في عقولهم وأفئدتهم.

تركت ثمانية قرونٍ من الحكم الإسلامي لإسبانيا إرثا ثقافيًّا راسخًا، تتضح معالـمُه بطرق واضحة وأحيانًا مدهشة أثناء الفتح الإسباني لأمريكا. درج الإسبانُ على استخدام لفظة ميزكيتا (مسجد) في الإشارة إلى المواقع الدينية للأمريكيين الأصليين. وفي سفره عبر الأناهواك (ما تُعرف اليوم على أنَّها تكساس والمكسيك)، أفاد بيرنال دياز ديل كاستيّو، مؤرّخُ فتح هرنان كورتيز لأمريكا الوسطى بأنه رأى ما يزيدُ على 400 مسجد.

كان الإسلام بمثابة نوعٍ من المخطط التفصيليّ أو الخوارزميَّة للإسبان في “العالم الجديد”. وبمُلاقاتِهم أناسًا وأشياء جُدد عليهم كلَّ الجِدة، لجأ الإسبان إلى الإسلام لمحاولة فهم ما يرونه، وما كان يحدث. حتّى إنَّ اسم “كاليفورنيا” قد يكون له أصل عربي ما (خليفَة، كالافيا، كاليفورنيا). فقد أطلق الإسبان الاسم، في عام 1535م، باقتباسه من رواية تتناول جزيرة غنيّة (كاليفورنيا) يحكُمها الأمازونيّون وملكَتُهُم كالافيا. نُشرت الرواية في إشبيليّة، المدينة التي قضت أربعة قرونٍ من الزَّمن بوصفها جزءًا من الخلافة الأمويَّة.

كانَ المستكشفون يقومون بتقديم الفرصة للأمريكيين الأصليين للتحوّل للمسيحيّة والخضوع للحكم الإسباني، وإلا كان عليهم تحمّل مسؤولية كل “الميتات والخسائر” النَّاجمة، وفي صبيحة رأس السَّنة من عام 1522م، اندلعت أولى انتفاضات العبيد في العالم الجديد، عندما ثار 20 عبدًا من أمريكا الوسطى في مزارع السكَّر وشرعوا بقتل الإسبان. وكان الثوَّار، أغلبهم من “الولوفييّن” (من السنغال وغامبيا)، الذين بدؤوا في أعداد كبيرة باعتناق الإسلام منذ القرن الحادي عشر، وغلب على المسلمين أكثر من غيرهم إجادة القراءة والكتابة، وهي قدرة قلًّما نُظر إليها كأفضلية من قبل مُلاك المزارع. وفي العقود الخمسة التي تلت ثورة العبيد في أمريكا الوسطى، أصدرت إسبانيا خمسة مراسيم تحظُر استيراد العبيد المسلمين.

بالتالي فقد وطئ المسلمون أمريكا قبل أكثرِ من قرنٍ على قيام شركة فيرجينيا بتأسيس مستعمرة جيمستاون عام 1607م.

وقبل أكثر من قرنٍ على قيام البيوريتانيين بتأسيس مستعمرة خليج ماساتشوستس عام 1630م، وقد عاش المسلمون في أمريكا ليس قبل البروتستانتيين فحسب، بل حتى قبل أن توجد البروتستانتيّة نفسها، وبعد الكاثوليكيّة، كان الإسلام ثاني أكبر الأديان التوحيديّة انتشارا في القارتين.

لقد هيمنت على كتابة التاريخ الأمريكي المؤسسات البيوريتانيّة، وقد لا يكون من الصّحة بمكان، إذ يذكر المؤرِّخ يو. بي. فيليبس (من جنوب أمريكا) قبل أكثر من مئة عام، القول بأنَّ بوسطن كتبت تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وبأنها كتبته بصورة كبيرة على نحو خاطئ، لكن فيما يتعلّق بتاريخ الأديان في أمريكا، فقد كانت عواقب هيمنة المؤسسات البيوريتانيّة الرائدة في بوسطن (جامعة هارفارد Harvard University) ونيوهيفِن (جامعة يل Yale University) وخيمة جدًّا. هذا “التأثير البيوريتاني” على رؤية وفهم الأديان في أمريكا المبكّرة (وأصول الولايات المتحدَّة) قد أدى إلى تشويه فعلي.

إهمال المسلمين الأوائل في أمريكا يتجاوز كونه مسألة غامضة؛ ذلك أن عواقبه تحمل أثرًا مباشرًا على جوهر الانتماء السياسيّ اليوم، فالأمم ليست أضرحةً أو صناديق لحفظ الموتى والأشياء. إنَّها عضويّة (Organic) تتجدد باستمرار، وإلا ضَعُفَت وماتت. الاحتكار العملي الذي قامت به الأنجلو بروتستانتيّة لتاريخ الدين في الولايات المتحدَّة حجب 500 سنة من وجود المسلمين فيها، وجعل من الصَّعب إيجاد إجاباتٍ واضحة عن أسئلة مهمّة، منها من الذي ينتمي، ومن هو الأميركي، وبأي معيار، ولمن يكون القرار؟

رغم أن مصطلحي “أميركا” أو “أميركي” مصطلحان كبيران وفضفاضان، لكن ليس إلى درجة أن يكونا عديميّ المعنى تقريبًا (تشير أوموهوندرو، المؤسسة البحثية الرائدة في التاريخ الأميركيّ المبكّر)، يمكن، تاريخيًّا، أن يُفهمَا على أفضل وجه كتصادم ضخم، كتمازجٍ وفتح لشعوب وحضارات، بين أوروبا وإفريقيا وبين شعوب ومجتمعات نصف الكرة الأرضية الغربي، من الكاريبي الكبير إلى كندا، بدأ في عام 1492م. ومنذ ذلك حتى عام 1800م تقريبًا، كانت أمريكا، ببساطة، تُعرَّفُ على أنَّها أمريكا العظمى، أو أمريكا المبكِّرة، الشاسعة، وكان المسلمون جزءًا من هذه الأمريكا العظمى من البداية، حتى في الأجزاء التي أضحت تعرف بالولايات المتحدَّة.

مصطفى الزمّوري

في عام 1527م، وصل مصطفى الزمُّوري، وهو مسلمٌ عربي من الساحل المغربي، إلى فلوريدا كعبدٍ في بعثةٍ إسبانيّة تعرَّضت للتدمير بقيادة بانفيلو دي نارفيز. تمكن الزمُّوري من النجاة، رغم كل الظروف، وأسس لنفسه حياةً، بعد أن انتقل من سواحل خليج المكسيك إلى ما يُعرف الآن بجنوب غرب الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أمريكا الوسطى. وقد ناضل كعبدٍ للسكّان الأصليين قبل أن يكون طبيبًا معروفًا ومحترمًا، كما ذكر كابيزا دي فاكا، أحدُ أربعة ناجين على متن بعثة نارفيز، في أول كتاب أوروبي له، عُرف لاحقًا بعنوان “مغامرات في الجوف الخفيّ لأمريكا”، (Adventures in the Unknown Interior of America)، في عام 1542م.

وتلتقط ليلى العلمي نشاط الزموري مع السكان الأصليين وأكثر في روايتها “ما رواه المغربي” (The Moor’s Account) الصَّادرة عام 2014م، والتي تتتبَّع فيها رحلة الزَّموري أثناء طفولته في المغرب، واستعباده في إسبانيا، ومن ثمَّ نهايته الغامضة في الجنوب الغربي الأميركيّ. إنْ كان ثمة ما يمكن القول بأنه أفضل نسخة من الرواد الأميركيين أو الروح الأُفق، أو شيء من التجربة المترددة الصدى عن التكيُّف وإعادة اختراع [الذات] التي يُمكن أن تدمغ أمّةً من الأمم أو شعبًا من الشعوب، سيكون من الصَّعب أن نجد شخصًا يمثِّل هذه الأمور على نحو أفضل مما فعل مصطفى الزمّوري.

وتلتقط ليلى العلمي نشاط الزموري مع السكان الأصليين وأكثر في روايتها “ما رواه المغربي” (The Moor’s Account) الصَّادرة عام 2014م، والتي تتتبَّع فيها رحلة الزَّموري أثناء طفولته في المغرب، واستعباده في إسبانيا، ومن ثمَّ نهايته الغامضة في الجنوب الغربي الأميركيّ. إنْ كان ثمة ما يمكن القول بأنه أفضل نسخة من الرواد الأميركيين أو الروح الأُفق، أو شيء من التجربة المترددة الصدى عن التكيُّف وإعادة اختراع [الذات] التي يُمكن أن تدمغ أمّةً من الأمم أو شعبًا من الشعوب، سيكون من الصَّعب أن نجد شخصًا يمثِّل هذه الأمور على نحو أفضل مما فعل مصطفى الزمّوري.

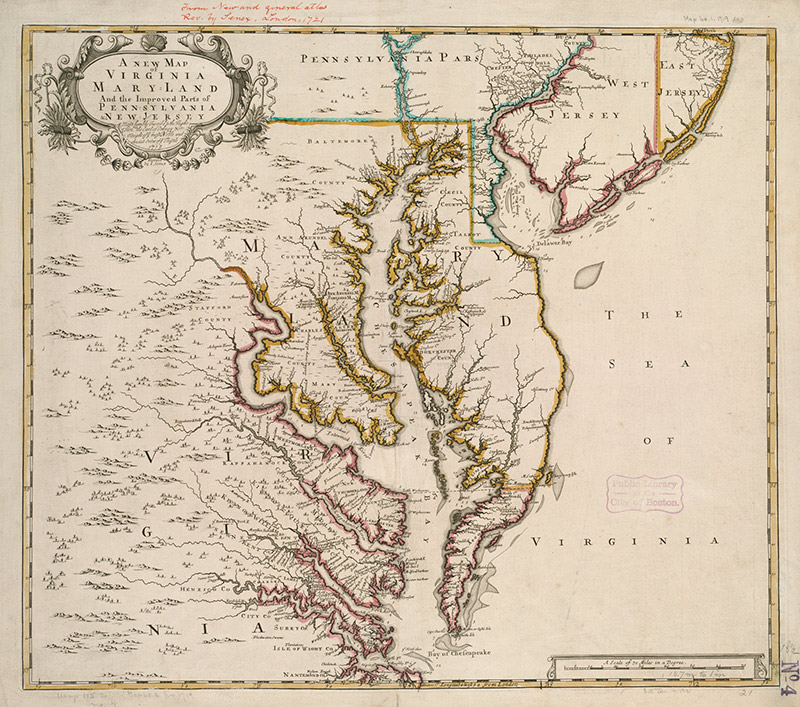

بين عاميّ 1675 و 1700م، مكَّنت بدايات المجتمع الزّراعي في تشيسابيك سادة العبيد المحليين من جلب أكثر من 6000 إفريقيّ إلى فيرجينيا وماريلاند. هذه الطفرة في التِّجارة دفعت إلى تغيير مهمّ في الحياة الأمريكية. ففي عام 1668م، تخطَّت أعداد الخدم البِيض في تشيسابيك أعداد العبيد السود بخمسةٍ إلى واحد، لكن بحلول عام 1700م، انعكست النسبة، وعلى مدار العقود الأربعة الأولى من القرن الثامن عشر، جاء المزيد من الأفارقة إلى تشيسابيك. وبين عامي 1700 و 1710م، أدت الثروة الزراعية المتنامية إلى استيراد 8000 أفريقي آخر، ثمَّ بحلول ثلاثينات القرن الثامن عشر، جاء 2000 عبدٍ إضافيّ، على الأقلّ، إلى تشيسابيك. وكانت تشيسابيك الأميركيّة تتحوّل من مجتمع مع العبيد (ومعظم المجتمعات في التَّاريخ الإنسانيّ اقتنت العبيد) إلى مجتمع من العبيد، وهو أمرٌ أغرب من المعتاد. في مجتمع من العبيد، تكون العبوديّة هي عمود الحياة الاقتصادية بينما تكون علاقة العبد بالسيد نموذجا لعلاقة اجتماعية، يسير عليه البقية.

انتشر بين الأجيال الأولى من الأفارقة الذين جيء بهم إلى أمريكا الشمالية العمل في الحقول المحاذية والنوم تحت أسقف مالكيهم، وغلب عليهم، كما يلاحظ المؤرّخ إيرا برلين في كتابه “العديد من الآلاف رحلوا” (Many Thousands Gone) الصَّادر عام 1998، توقٌ شديدٌ للتحوُّل إلى المسيحية، أملًا بأنْ يُساعدهم ذلك في تأمين مقامٍ اجتماعي ما. أما في حالة الغرب إفريقيين الذين أُحضروا في أواخر القرن السابع عشر وبواكير القرن الثامن عشر للعمل عبيدًا في فيرجينيا، ماريلاند وكارولانيا الشمالية وكارولانيا الجنوبية فقد جاؤوا إما من أجزاء متفرّقة في إفريقيا، أو من جزر الهند الغربية، مقارنةً بالأجيال الأولى. والأرجح أنهم كانوا مسلمين.

وقد تذمّر التبشيريّون المسيحيّون والمزارعون في القرن الثامن عشر من أنَّ “جيل المزارعين” من العبيد يُظهر قليلًا من الاهتمام بالمسيحيّة. وقد انتقد التبشيريون والمزارعون ما رأوه من ممارسة بعض العبيد “طقوسا وثنية”، وهو ما مكَّن الإسلام، إلى حد ما، من البقاء في مزارع مجتمع العبيد الأمريكي.

بين عامي 1719 و 1731م، قام الفرنسيون باستعباد الآلاف من غرب أفريقيا، جالبين 6000 منهم رأسًا إلى لويزيانا، مستفيدين من الحرب الأهلية هناك. جاء معظمهم من فوتا تورو، منطقة تقع قرب نهر السنغال (بين السنغال وموريتانيا حاليًا) وقد دخلها الإسلامُ في القرن الحادي عشر. ومنذ ذلك الحين، عُرفت بكثرة مفكّريها، وجيوشها المجاهدة، وحكوماتها الدينيّة، بما فيها “إمامة فوتا تورو”، وهي حكومة دينيّة قامت ما بين عامي 1776 و 1861م. كما أنَّ الصّراعات الأفريقية ما بين أواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر في “ساحل الذَهب” (ما يُعرف اليوم بـ غانا) وأرض الهوسا (ما يُشكّل في غالبه نيجيريا اليوم) قد انعكست أصداؤها على أميركا. ففي الأُولى تمكن الأشانتي من هزيمة تحالف المسلمين الأفارقة. وفي الأخيرة، انتصر الجهاديّون في النهاية لكنّهم فقدوا في أثناء ذلك العديد من أبنائهم لصالح تجارة العبيد والغرب.

أيوب سليمان ديالو

هو أحد أكثر المسلمين شهرة في أمريكا الشمالية في القرن الثامن عشر، وكان من الفولانيين، وهُم جماعة مسلمة من غرب إفريقيا. مع بداية القرن السادس عشر، قام التّجار الأوروبيّون باستعبادِ العديد من الفولانيين، وإرسالهم لكي يُباعوا في أمريكا. وُلد ديالو في بوندو، وهي منطقة تقع في محيط أنهار السنغال وغامبيا، تحت حكومة دينيّة إسلاميّة. وتم أسره على يد تاجر عبيد بريطاني عام 1731م، ثم انتهى به المطاف لأن يُباع إلى مالك عبيد في ماريلاند. قام محامٍ بريطانيّ كان قد كتب إفادة ديالو عن استعباده وانتقاله إلى ماريلاند بأنجلزة اسمه الأوّل ليصير “جوب” واسمه الثاني إلى “بن سولومون”، فأصبح أيوب سليمان “جوب بن سولومون”.

وشهدت تجربة الاستعباد والعبور إلى أمريكا “أنجلزة” العديد من الأسماء العربية، حيث تحوّلت الأسماء القرآنية إلى شيء مألوف في إنجيل الملك جيمس. “موسى” أصبح “موزس” (Moses)، و”إبراهيم” أصبح “أبراهام” (Abraham)، و”أيوب” أصبح “جوب” (Job)، و”داوود” أصبح ديفيد (David) و”سليمان” أصبح “سولمون” (Solomon)، وغير ذلك، ووظَّفت توني موريسون التسمية الإسلامية في أمريكا في روايتها “أغنية سولومون” (Song of Solomon)، الصَّادرة عام 1977م، المشتق عنوانها من أغنية فلكوريّة تحمل في طيّاتها دلائل تشير إلى تاريخ البطل، “ميلكمان ديد” (Milkman Dead)، وأسرته. حيث تبدأ الجملة الرابعة من الأغنية قائلة: “سولومون ورينا، بلالي، شالوت/ ياروبا، مدينا، وكذلك محمِّت”، حيث: سولومون: سليمان، وبلالي: بلال، وشالوت: جالوت، ومحمت: محمد. هذه الأسماء جاءت من المسلمين الأفارقة الذين استُعبدوا في فيرجينيا، وماريلاند، وكنتاكي، والكارولينيتين (الشمالية والجنوبية) وفي أماكن أخرى من أمريكا.

كانت إعادة تسمية العبيد (أحيانًا بصفاتٍ احتقاريّة أو ساخرة) أداةً مهمّة للسلطات الزراعية، ونادرًا ما تم إغفالها. غير أن الأسماء العربية، على امتداد أمريكا الشمالية، حُفظت كجزء من السِّجل التاريخي. فسجلّات المحاكم في لويزيانا للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر تُظهر إجراءات ترتبط بـ “منصور”، “شومان”، “عماد”، “فاطمة”، “ياسين”، “موسى”، “بكري”، “معمري” وآخرين، في حين سجلات المحاكم من القرن التاسع عشر في جورجيا تفصِّل إجراءات قانونيّة تتضمن “سليم”، “بلال”، “فاطمة”، “إسماعيل”، “عليق”، “موسى” وآخرين. في “أسماء سوداء في أمريكا: أصول واستخدامات” (Black Names in America: Origins and Usage) يذكر نيوبل باكيت، عالم الاجتماع الأمريكي، أكثر من 150 اسمًا عربيًّا شائعًا في أوساط أولئك المنحدرين من أصل إفريقي في الجنوب الأمريكي. في بعض الأحيان كان يُمكن أن يحمل الفرد الواحد اسما إنجيليا أو “اسم عبد” لغايات رسميّة، مع انتصار الاسم العربي في الممارسة [اليومية].

وفي إعلان بصحيفة من جورجيا يعود لعام 1791م حول عبدٍ هارب: “حارس زنجي جديد، يُدعى جفري … أو إبراهيم”، يشير إلى هذه الظاهرة.

بالنظر إلى السيطرة المحكمة التي مارسها ملَّاك العبيد في تسميتهم، كان لورينزو داو تيرنر، باحث من منتصف القرن العشرين في لغة الغالا(4) قد وثَّق “نحو 150 اسمًا ذات أصول عربية كانت شائعة نسبيًا في منطقة سي آيلاندز وحدها، وهي تتضمن “أكبر”، “علي”، “أمينة”، “حامد”، والعديد من الأسماء الأخرى، وفي مزارع تعود إلى بداية القرن التَّاسع عشر في كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، كان “مصطفى” اسمًا رائجًا. الأسماء العربية لا تجعل المرء مسلمًا بالضرورة، خاصة في المغرب أو بلاد الشام، لوجود العرب المسيحيُّون واليهود. ولكن، لكون انتشار الإسلام هو الذي جلب الأسماء العربيّة إلى غرب إفريقيا، فقد كان هؤلاء الأفارقة (أو الأفارقة الأميركيين) من “أمينة و “أكبر”، أو على الأقل آباءهم أو أجدادهم، من المسلمين أقرب للواقع.

وفي المقابل، كان المسلمون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر متميّزين؛ فلقد حازوا السلطة، ومارسوا التأثير في “القواعد العمليّة للإدارة والمعالجة الطبيّة للعبيد الزنوج في مستعمرات السكّر”، وهو منشور صادر عام 1813م، والذي ركّز على جزر الهند الغربية، أشار بأن المسلمين “امتازوا في الاعتناء بالمواشي والخيول، وللخدمة الدَّاخليّة”، لكن لديهم القليل من المؤهلات للأشغال الأكثر خشونة في الحقول، ولهذا السبب لا ينبغي أبدًا استعمالهم. وفيه إشارة إلى أن الكثير في تلك المزارع يتحادثون باستخدام اللغة العربية.

كان أحد ملاك العبيد في بداية القرن التاسع عشر في جورجيا، والذي زعم بأنَّه يمّثل مقاربة متنوّرة للعبودية، قد دعم فكرة تحويل “أساتذة الدّين المحمّدي” إلى “موجِّهين، أو زنوج مؤثرين” في المزارع. زاعمًا بأنّهُم سيُبدون “النزاهة لأسيادهم”، واستشهد هو وآخرون بحالات كان العبيد المسلمون فيها يصطفّون مع الأمريكيين، ضد البريطانيين، في حرب عام 1812م.

إبراهيم عبد الرحمن

وقد كان بعض العبيد المسلمين في أمريكا في القرن التاسع عشر أنفسهم ملاكًا للعبيد، معلّمين أو ضباطًا في الجيش في أفريقيا، إذ كان إبراهيم عبد الرحمن عقيدًا في جيش أبيه، إبراهيم شاه السوري، الأمير الحاكم في فوتا جالون، التي تعرف اليوم بـ غينيا. في عام 1788م، وفي عمر 26 عامًا، تم أسر إبراهيم (عبد الرحمن) في الحرب، وشراؤه من قبل تجّار بريطانيين، ومن ثمَّ نقله إلى أمريكا حيث قضى نحو 40 سنة يلتقط القطن في ناتشيز، المسيسبي. وكان توماس فوستر، مالكُه، يناديه بـ “الأمير” (Prince).

نال عبد الرحمن في عام 1826م اهتمام “جمعية الاستعمار الأميركية” (American Colonization Society)، اختاصرًا (ACS)(5) التي مزجت القومية البيضاء بالمسيحية الكونية، والتي أسست بهدف ترحيل الأشخاص ذوي الأصول الإفريقية من الولايات المتحدة و”إعادتهم” إلى إفريقيا، ولأكثر من عامين، مارست الجمعية ضغوطها على توماس فوستر، الذي وافق في النهاية على إعتاق عبد الرَّحمن لكنّه رفض إعتاق عائلته. سعى عبد الرحمن لجمع المال لشراء حريّة عائلته، فذهب إلى المدن الحرة في شمال الولايات المتحدة، فجال في مناسبات واحتفالات التبرّع مرتديًا الزيّ الموريّ وكاتبًا [سورة] الفاتحة، من القرآن [الكريم] على قصاصات من الورق للمتبرّعين.

كان عبد الرحمن مسلمًا يؤدي صلواته بوصفه شخصًا مسلمًا، وعندما التقى بقادة الجمعية الاستعمارية الأميركية، أخبرهم بأنه كان مسلمًا. لكن توماس جالوديت، وهو إنجيلي بارز درس في جامعة يال وكان ناشطا في مجال التعليم، أعطى عبد الرحمن نسخة عربيةً من الكتاب المقدَّس وطلب أن يصلي معه، ثم قام أرثر تابان، وهو من المتبرعين البازين للجمعية، بممارسة ضغوط على عبد الرحمن لكي يصبح مبشرًا مسيحيًّا ويُساعده في بسط تأثير الإمبراطورية التجاريّة الرابحة للأخوة تابان إلى إفريقيا، وقد وصفت “مجلّة الخزان الإفريقي والاستعمار (The African Repository and Colonial Journal) كيف أنَّ عبد الرّحمن “سيصبح رائدًا أوّل للحضارة إلى إفريقيا غير المتنوّرة”. لقد رأوه يغرس “صليب المخلّص فوق أعالي الجبال الشاهقات في كونغ!”.

هذه هي طريقة عمل التأثير البيوريتاني: تبدأ بتجريد المرء من ديانته وتعريفه لنفسه، ثم تبدأ المؤسسات ذات النفوذ المتخصصة في الكتابة، وحفظ السجلات، والنشر والتعليم (وهي مهاراتٌ أساسيّة في تحويل التاريخ إلى ماضٍ) بالتصرف لتشويهه بطريقتها الخاصّة.

إنَّ تجربة عبد الرحمن بوصفه مسلمًا أميركيًّا كان يتكلم ستّ لغات وكان يواجه احتكارًا أنجلو بروتستانتي عازم على تصنيع بلد “مسيحي” تجعل حكايته ليست نادرة. البروتستانتية الإنجيلية للأنجلو أمريكيين، كديانة تهدف لا إلى تجاوز الاختلاف ولكن إلى فرض التجانس، (كما كانت تشير محاولات جالوديت وتابَّان مع عبد الرَّحمن)(6). لقد اكتسبت قوامها في منطقة محدودة من شمال الأطلسي وبعلاقة ديناميكيّة مع كل من الرأسمالية والنزوع القومي.

في محاولة للإجابة عن عدد من الأسئلة، على سبيل المثال: كم من الأشخاص شاركوا عبد الرحمن تجربته في مستوياتها الأساس؟ كم عدد المسلمين الذين كانوا هناك في أمريكا بين عاميّ 1500 و 1900م؟ كم منهم كانوا في شمال أمريكا؟، تقول المؤرخة سيلفيان ضَّيّوف في “عباد الله” (Servants of Allah) الصًّادر عام 1998:

“كان هناك آلاف المسلمين في أمريكا ولعلَّ هذا ليسَ كل ما يسعنا قوله فيما يتعلق بالأعداد والتقديرات”.

من الملايين العشرة أو أزيد الذين تم استعبادُهم من الأفارقة الذين أُرسلوا إلى العالم الجديد، ذهب أكثر من 80 بالمئة إلى الكاريبي أو البرازيل. برغم ذلك، كانت أعداد المسلمين الذين جاؤوا إلى أمريكا المبكّرة أكبر بكثير من أعداد البريتونيّين الذين جاؤوا في ذروة الاستعمار البيوريتاني. وقد شهدت نقطة الذروة من الاستيطان، بين عاميّ 1620 و 1640م، قدوم 21000 بريتوني إلى أمريكا الشمالية. وربّما جاء 25% من هؤلاء خدمًا وكان من الصّعب، بالتبعية، افتراض وجود مشاعر وآراء بيوريتانيّة لديهم. وبحلول عام 1760م، كانت نيوانجلند موطنًا، على أحسن تقدير، لـ 70000 من أتباع الأبرشيّة (كنيسة البيوريتانيين في نيوانجلند)(7).

لكنَّ بعض المزايا التي جعلت من البيوريتانيين غرباء إلى تلك الدَّرجة هي ذاتها أتاحت لهم البراعة في كتابة التاريخ. لقد كانوا وبصورة استثنائيّة بارعين في الثقافة، والتعليم، وتأويل النصوص، وبناء المؤسسات. مكنتهم هذه المهارات من التصدّي لتحديات التعامل مع “مشكلة التمثيل الجمعي” (the problem of collective representation) في العالم الحديث. فقبل بزوغ الأمم الحديثة، كان تاريخ الشعوب عبارة عن علم أنساب. حيث هناك جماعة تنحدر من سلف معيّن: إبراهيم أو أينياس، على سبيل المثال، وبالتالي فقد كانت الشعوب ترتبط ببعضها من ناحية طبيعية (بيولوجية). لكنّ هذا خلق مشكلة (جديدة) في الدولة الحديثة، التي تفترض بالأمة أن تكون شعبًا واحدًا مُشتركا، يتشارك سمات جوهريّة بل موروثة، لا أن ينحدر من سلالة، أو مِلك أو مِلكة.

ومع نهاية القرن الثَّامن عشر، كان النموذج الأقرب لتمثيل الجماعة المشتركة هو النموذج البيوريتانيّ. لم يقدم البيوريتانييون أنفسهم على أنهم جماعة مشتركة، ولكن على أنهم شعب مُختار، شعب لا يتقاسم الرابطة مع الرب لكنّه يتبع الرّب. وعلى الرغم من أن صهر تاريخ جماعة سكّانية متغايرة في بوتقة وحدة قومية لم يكُن مثاليا بأي حال من الأحوال، كان أمر لا بد منه.

لقد عمد التأثير البيوريتاني إلى استثناء أمور عديدة في تاريخ أمريكا، بما فيها الحضور الطويل للمسلمين والإسلام فيها، وفي ذات الوقت منحت هيمنة المؤسسات البيوريتانيّة نيوانجلند الاستعماريّة دورًا كبيرًا. ولكن، رغم أن العادات والتقاليد قد تغيرت بدرجة كبيرة جدا في فترة القرنين الماضيين، مؤرخو القرن التاسع عشر، على سبيل المثال، فرانسيس باركمان وهنري أدامز، ومؤرخو القرنين العشرين والحادي والعشرين، أمثال بيري ميلر، وبرنارد بايلين وجيل ليبور، التزموا بإيجاد أمريكا، والأصول القومية للولايات المتحدة التي كتبتها نيوانجلند في القرن الثامن عشر.

إحدى أكثر المزاعم البائسة في كتابة التاريخ البيوريتاني زعمها بأنّ مشعل الحريات الدينية هو نتيجة للالتزام الأنجلو بروتستانتي، في حين أنَّ البيوريتانيين والأنجلو بروتستانيين في أمريكا هم من اِسْتَعْدَوْا بل واضطهَّدوا كلَّ المختلفين عنهم في الأديان: الأمريكيين الأصليين، الكاثوليك، اليهود، الشيوعيين، وجماعات المثليين، والمسلمين، حتى بروتستانيين آخرين أحيانًا. إن السعي لامتلاك السلطة، كما فعل الأنجلو بروتستانتيين في أمريكا، لا يتوافق كليًّا مع بعض الأسس التي تقوم عليها مزاعم النظرية الأخلاقية في المسيحية. ولا يتسق مع الفكرة، أو الشعار، بأن أمريكا أرض الحريَّات الدينية، كما وصفها نصير المستضعفين (تون باين) في عام 1776م.

سيستمر الصراع على ما يُمكن أن يكون أمة أمريكية ومن ينتمي إليها، غير أن الاحتمالات تظل مفتوحة على باقة من الإجابات المهمّة. ولكن، إن كان هناك أي مجموعة دينيّة يمكن لها أن تمثّل أفضل أنموذج للحريّة الدينيّة في أمريكا، فهي أنموذج “الزمّوري” و”إبراهيم عبد الرحمن”. فقد جاءا إلى أمريكا في حالة من القمع الصّرف، وناضلا من أجل الاعتراف بدينهم وبحريّة ممارسته،،،

وبعكس الأنجلو بروتستانتيّن، فقد اعترض المسلمون في أمريكا على الاستبداد بالآخرين، بمن فيهم الأمريكيين الأصليين.

أسس التأثير البيوريتاني بشكل شبه دائم تقريبًا الالتزام بإنتاج ماضٍ يصب تركيزه على كيف أدت الإجراءات الجريئة للأنجلو بروتستانت (أغلبها في نيوانجلند تشيسابيك) إلى [قيام] الولايات المتحدة الأمريكية، بحكومتها ومؤسساتها. هذا، مع العلم، أن تاريخ أمريكا، بل تاريخ الغرب، لم يكن حكايةً أنجلو بروتستانتيّة، وقد لا يكون من الواضح تمامًا ما الذي يقوم عليه، بالضبط، هذا “الغرب”. لكن العصر التاريخي الذي بدأ بالاستعمار الأوروبي للشطر الغربي من الأرض قد يؤلّف جزءًا كبيرًا منه.

وفي الختام، ستستمر الصراعات على ما يُمكن أن يكون أمة أمريكية ومن ينتمي إليها، غير أن الاحتمالات تبقى مفتوحة على مجموعة من الإجابات المهمّة. ولكن، تاريخيًّا، كان المسلمون [في أمريكا] أمريكيّين بقدر ما كان الأنجلو بروتستانتيين أميركيين بدورهم، ولقد كانوا جزءًا من المجتمعات المبكّرة للغرب، الذي يعني، جزئيًّا، غرب الكرة الأرضية أو أمريكا الشمالية. كان بين المسلمين الأوائل في أمريكا نماذج يحتذى بها في الممارسة والمثل الدينية المشرِّفة في أمريكا. إنَّ أي كلام خلاف ذلك، تصريحًا أو إشارةً، سيكون مدفوعًا إما بشوفينية (متعمدة أو كامنة)، وإن كانت النَّوايا طيبة.

المصدر:

(1) مسلمو أمريكا المبكرة: جاء المسلمون إلى أمريكا قبل أكثر من قرن من البروتستانت وبأعداد كبيرة. كيف تم نسيان تاريخهم؟

Muslims of early America: Muslims came to America more than a century before Protestants, and in great numbers. How was their history forgotten? https://aeon.co/essays/muslims-lived-in-america-before-protestantism-even-existed

—————

الهوامش:

(2) أشكر الشيخ الأستاذ سمير علي الربح شكرًا لا يفيه حقه على التدقيق اللغوي المهني وتحرير النص المترجم، وإن بقي خطأ فهو مسؤوليتي وحدي (المترجم).

(3) في البدء كانت العربية، هو عنوان أضفته بتصرف للفقرة التالية التي تشير إلى دور اللغة العربية، وهي لغة القرآن والإسلام، في تأسيس أرضية لغوية للعالم الجديد (المترجم).

(4) كريول (Creole)، لغة محكيّة في منطقة “سي آيلاندز” على الساحل الجنوبي الشَّرقي الأميركي. والكريول هي تطور لما يعرف بـ “اللغة الهجينة (Pidgin)” الناتجة عن احتكاك مجموعتين لا تعرفان لغة بعضهما بعضًا ولا تتكلمان لغة مشتركة بينهما. (المترجم)

(5) جمعية الاستعمار الأمريكية عبارة عن مجموعة تأسست عام 1816م عام على يد روبرت فينلي من نيوجرسي لتشجيع ودعم هجرة الأمريكيين الأفارقة المحررين إلى قارة أفريقيا. بدأت جمعية الاستعمار الأمريكية كمؤسسة ربحية بهدف مساعدة العبيد المحررين ومنحهم الفرص التي لم يتمكنوا من الحصول عليها في الولايات المتحدة، وحل مشكلة اجتماعية كبيرة باللطف والإبداع. ومع ذلك، في العشرينات من القرن العشرين بدأ رد الفعل على تشكيل الجمعية بالتشكل من خلال ازدراء عام وتمرد في ثلاثينات القرن التاسع عشر، حيث خلص العديد من مؤيديها السابقين إلى أنهم قد خدعوا وأن هذه الجمعية تساهم في الحفاظ على العبودية بدلًا من الخلاص منها (المترجم).

(6) يقول هيسلبي: إن الإسلام تطوّر، جزئيًّا، بحيث “عرَّش على الاختلافات اللغوية والثقافيّة الهائلة في أفريقيا وآسيا” (المترجم).

(7) برغم هذه الأعداد الضئيلة نسبيا، نجح البيوريتانيّون في التحوّل إلى جماعة من الأساتذة والمربيّين للأمة. لكن خسرت نيوانجلند في بعض النواحي أثناء بزوغ الولايات المتحدة الأمريكية. وبرغم دورها البارز في استقلال الولايات المتحدة، لم تكن أبدًا مركزًا للقوة الاقتصادية أو السياسية في المستعمرات البريطانية في شمال أمريكا، ولا في أمريكا العظمى أو حتى في الولايات المتحدّة كلها.

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية

علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية